「人は何によって生きるのか」

YouTube動画はこちらから

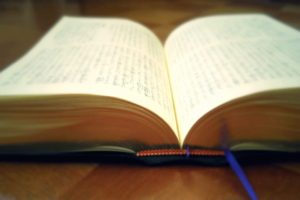

ルカによる福音書4章1~13節

毎年この大斎節の最初の主日には、イエス様が荒れ野で悪魔から誘惑を受けられた箇所が読まれます。誘惑、それはあまり良い響きをもった言葉ではありません。わたしたちの周りには、様々な誘惑があります。昔からこの大斎節によく言われることは、その誘惑を我慢して過ごしなさいということです。「誘惑を断ち切る」と言えば聞こえはいいのですが、要は「我慢しなさい」ということです。でも思うんですね。信仰って、我慢なのかと。確かに自分の思う通りにいかない、自分と思ったことと違う、そういうことはよくあることです。しかし「我慢」と言ってしまうと、何だか違う気がしてしまうんです。

今日の場面、最初からよく見てみますと、こう書かれています。「さて、イエスは聖霊に満ちて、ヨルダン川からお帰りになった。そして、荒れ野の中を“霊”によって引き回され、四十日間、悪魔から誘惑を受けられた」。

この直前の場面で、イエス様は洗礼を受けられました。そのときの様子が聖書にはこのように書かれています。「イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に降って来た。すると、『あなたはわたしの愛する子、わたしの心に適う者』という声が、天から聞こえた」。

イエス様が洗礼を受けたとき、イエス様の元に聖霊が降ってきました、そしてその聖霊は今日の場面でも、イエス様に満ちていたと書かれています。つまりこのときイエス様は、神さまのみ手の中にいたわけです。聖霊は神さまの思いであると、前にお話ししたことがありました。つまりイエス様は神さまの思いの中で、み心のままに歩まれていたのです。

さて、そのときに霊が、イエス様を引き回しました。荒れ野の中を引きずり回すのです。このように書かれていると、そのあとに出てくる悪魔の仕業か、と思うかもしれません。しかし聖書を見ると、霊という漢字の横には「“ ”」が付けられています。「“ ”」が付けられているときは、この霊という文字は神さまの霊をあらわすそうです。ということは、荒れ野の中を引き回したのは神さまの思い、ということになります。さらに40日間何も食べずに空腹を覚え、また悪魔の誘惑を受けることになったのも、すべて神さまのご計画だったということです。

わたしたちは教会に来て、信仰に入ればもう何も怖いことはない。世の荒波から守られると思うこともあるかもしれません、しかし実際はどうでしょうか。信仰を持ったためにもっと苦しい状況に落とされることも、あるわけです。牧師だってそうです。眠る時間を削られ、家族との時間も制限され、いつもどこかで気を張って生きている。うまくいくことよりも、不条理で、納得いかないことの方がはるかに多い。そういう方も多くいます。

先日、幼稚園の保護者の方々10数人と、礼拝堂のツアーをしました。全体的な説明の中で、「この礼拝堂の形は箱舟をイメージしているんですよ」とか、「前の欄間にある模様は、波を模していると思われていますよ」とか説明していきます。そのときに、こういうことも、お話ししていったんですね。

「皆さんは宗教というと、様々なご利益を求めると思います。簡単にいうと、自分の幸せを願って、お賽銭を入れたり、お参りをしたり、そういうことをすると思います。キリスト教に、そういう一面もないとは言いません。でもどちらかというと、信じていても、心が乱れることもあれば、何か嫌なことが起こることもある。いやもしかしたら、信じているときの方がそういうことが起こるかもしれない。それはなぜかというと、神さまのみ心は何だろう。神さまは何を願っておられるのだろう。神さまはわたしに何をしてほしいのだろう」と考えながら歩むからなんです」。

多分宗教を勧誘するという視点でいったら、0点のお話です。でもこれって、事実なんですね。先ほど牧師の中にも辛さを感じているというお話をしました。わたしは実は、それほど辛さを感じていません。それは、辛さをはるかに超える喜びがあるからです。神さまがわたしたちを愛し、わたしたちに手を差し伸べられていることがわかるから、目の前で神さまによって変えられた人を何人も見てきたから、一番の悲しみの中で、一緒に泣いてくださるイエス様の姿を知っているから、わたしたちは歩んでいけるのだろうと思うのです。

荒波の中においても、いつもぐっと手をつかまれていることを知っているから、わたしたちはイエス様を信じ、歩んでいけるのです。そのイエス様は神さまの思いの中で、悪魔と対峙します。イエス様は40日間何も食べず、お腹がペコペコでした。その中で悪魔の誘惑が始まったのです。

その悪魔の誘惑に対し、イエス様はこう答えます。「人はパンだけで生きるものではない、と書いてある」。どこに書いてあるのか。それは聖書です。旧約聖書の申命記という書物に、そのようなことが書かれているのです。出エジプトの出来事の中で、イスラエルの人たちは40年間、荒れ野で神さまに養われました。パンなど何もない中で、マナという天から降ってきた食べ物によって、養われていきました。つまり荒れ野でイエス様が語った、「人はパンだけで生きるものではない」という言葉は、わたしはすでに十分養われているという信頼を言い表しているのです。

この場面、以前はこのように想像していました。お腹が空き、精神的にも肉体的にもヘトヘトのイエス様。そんなイエス様が声を振り絞るようにして、悪魔に答える。「人はパンだけじゃないんだ」、かすれるような声で、ようやく言う。そのようなイメージをもっていました。でも今年、この箇所を読んだときに、違った印象を持ったんです。神さまの霊に満たされ、確かに空腹は覚えていたものの生き生きとしたイエス様。「何言ってんだ。パン以外のものでわたしは満たされているぞ」って笑顔で悪魔を退ける。そんな光景が、頭の中に浮かんできました。

そうなんです。イエス様が聖霊で満たされているように、わたしたちもまた、神さまの愛、イエス様の恵み、聖霊の交わりに満たされているのです。この40日間の歩みも、イエス様が共にいてくださる。一緒に誘惑と戦ってくださるのです。

そのことを覚えるときに、この大斎節はわたしたちにとってとても豊かなものになるのではないでしょうか。ただ我慢して辛抱していく期間ではなく、神さまの愛と恵みの中で歩んでいく、そのような日々なのだと思います。

先ほど保護者の方々との礼拝堂ツアーことをお話ししました。最後に後ろの洗礼盤のところでしゃべっているときに、一人の方が言われました。「あっ、ここにも波があります」。「よく気づいてくださいました」とうれしくなりました。

わたしたちは洗礼を受けても、荒波は遠慮なく襲ってきます。でも、イエス様がそばにいて、一緒にその波に向かってくれるから、大丈夫。そのことを心にいつも覚え、歩んでいくことができますように。復活日に向けて、日々祈ってまいりましょう。